多端子MOSFETによるインテリジェントなマルチセンサ

CMOS

多端子MOSFET

集積化マルチセンサ

研究シーズの特徴・独自性

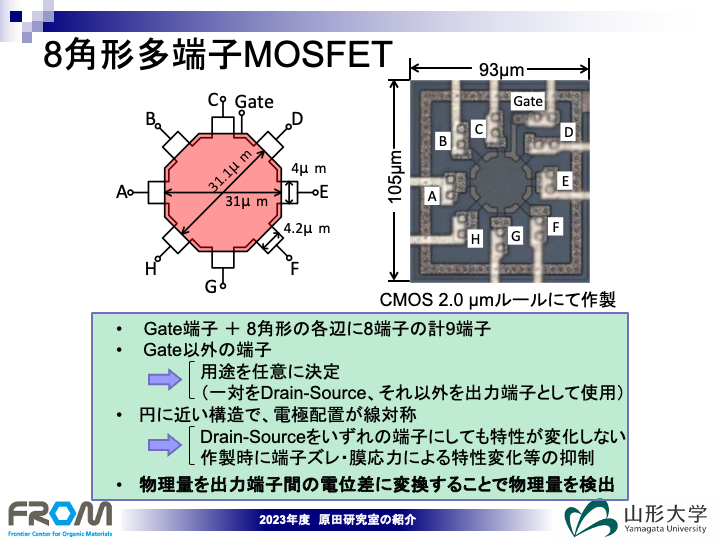

本研究室で開発された多端子MOSFETは、Drain・Source・Gate端子のほかに、独立した複数のOutput端子で構成されているMOSFETである。また、この素子は長方形や8角形の構造をしており、線対称に電極配置されている。この素子をセンサとして使用する場合、Output端子から任意にセンサ検出端子を決定し、それぞれOutput端子間の電位差を測定することで物理量を検出することができる。

多端子MOSFETは以下の3つの動作が可能である。

Mode(1):回路素子としてのMOSFET動作

Mode(2):Drain-Source方向に直交する2端子を出力端子としたセンサ(磁界、応力検出など)

Mode(3):Drain-Source方向に並行する2端子を出力端子としたセンサ(温度、電流検出など)

上記の各モードは使用端子がそれぞれ独立しているので、Mode(1)から(3)の動作を組み合わせ、並行して動作させることも可能である。このセンサを用いることで、既存プロセスを用いたMOSFET集積化センサを実現できるだけでなく、集積回路内に搭載することで、回路動作の「その場」計測ができる。

多端子MOSFETは以下の3つの動作が可能である。

Mode(1):回路素子としてのMOSFET動作

Mode(2):Drain-Source方向に直交する2端子を出力端子としたセンサ(磁界、応力検出など)

Mode(3):Drain-Source方向に並行する2端子を出力端子としたセンサ(温度、電流検出など)

上記の各モードは使用端子がそれぞれ独立しているので、Mode(1)から(3)の動作を組み合わせ、並行して動作させることも可能である。このセンサを用いることで、既存プロセスを用いたMOSFET集積化センサを実現できるだけでなく、集積回路内に搭載することで、回路動作の「その場」計測ができる。

産学連携の可能性

従来では、集積回路の監視用のセンサと本体回路は全く別個に設計試作されている。それは、センサには、様々な材料を用いた受動素子を用い、情報処理回路では、従来のMOSFETを用いているからである。しかし、本研究で開発されたデバイスを用いることで、今後、様々なセンサ・様々な回路を1つの新規構造によるトランジスタで構成できる。さらに、個々の集積回路の状況を、回路動作を妨げずに間接的にモニタリングできる

ため、本研究の素子が実証できれば、受動素子で構成されるセンサデバイスの置き換えと、共通プラットフォームとしてセンサ・回路設計が容易に可能になり、今後のディジタルトランスフォーメーションでの安心安全の担保と、それを用いたIoTの発展に大いに貢献できる。

また、この構造は、Siチップでの実装だけでなく、有機材料や酸化物半導体・SiCやGaNなどのパワー半導体材料でのトランジスタ構造にも適用できる。よって、「その場」計測やさまざまな半導体分野での安心安全な半導体デバイスの開発・運用、大電力駆動などのトランジスタ型センサ素子の開発が可能になる。

ため、本研究の素子が実証できれば、受動素子で構成されるセンサデバイスの置き換えと、共通プラットフォームとしてセンサ・回路設計が容易に可能になり、今後のディジタルトランスフォーメーションでの安心安全の担保と、それを用いたIoTの発展に大いに貢献できる。

また、この構造は、Siチップでの実装だけでなく、有機材料や酸化物半導体・SiCやGaNなどのパワー半導体材料でのトランジスタ構造にも適用できる。よって、「その場」計測やさまざまな半導体分野での安心安全な半導体デバイスの開発・運用、大電力駆動などのトランジスタ型センサ素子の開発が可能になる。